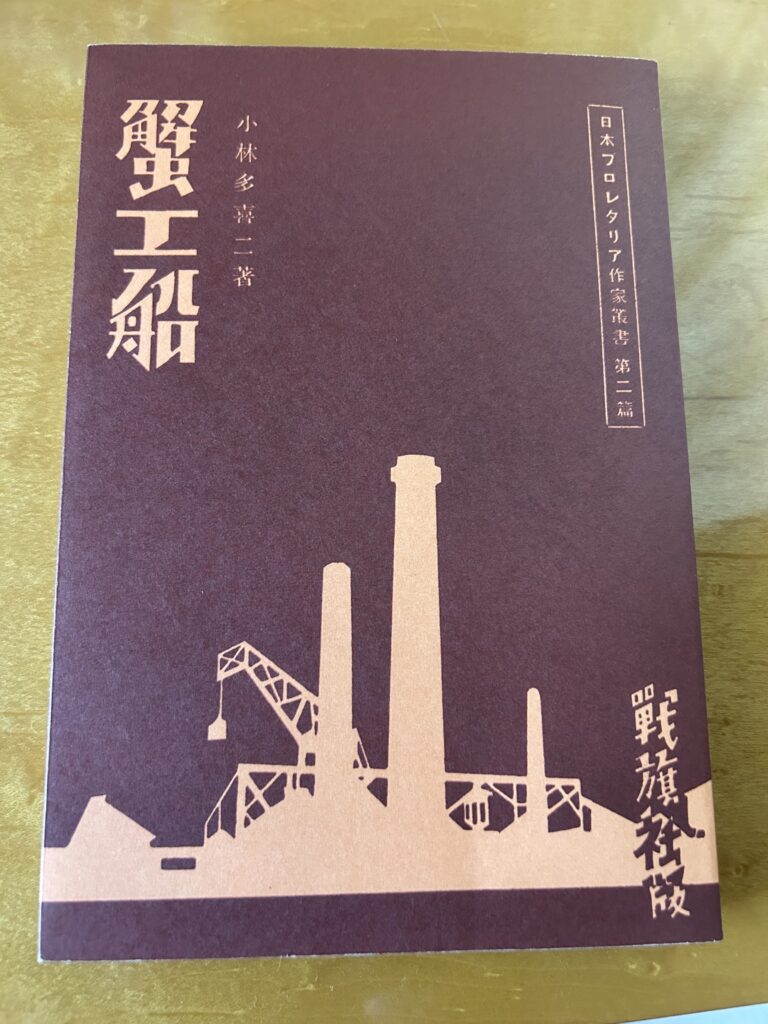

『蟹工船』小林多喜二著 を読んで

こうも毎日暑いと、炎天下の中働くのが嫌になります。

自分は外仕事で、汗だくになりながら働いています。

以前にも駄文を書き綴ったのですが、

自分は就職に失敗して、メンタルを壊しています。

その為精神的に負担の少ない今の職場は、

他の環境面や金銭面を引き換えにしてでも、働けるだけありがたいのです。

そうはわかっていても、辛い時は辛い。

そんな時に、やっと『蟹工船』を読み終わりました。

難しいし、2、3回挫折したけど、なんとなくで全部読み終えました。

時代背景

『蟹工船』が描かれた時代は、一言で言うなら、「格差の時代」。

大正デモクラシーによって、自由主義的な風潮に向かっていたが、

その恩恵を受けられたのは、一部の知識人や中流階級のみで、労働者や農民の環境は

苦しかった。

長時間労働・低賃金・重税などに苦しむ人が多かった。

資本家によって搾取され、富は富を生み、労働者は過酷な環境に身を置かなければならず、

貧富の差が広がるのでした。

ちょっと現代にも通ずるところはありますよね。

お金はお金を呼ぶ。

労働環境は違うにせよ、お金持ちはよりお金持ちに。

貧乏はより貧乏に。

現代でも『蟹工船』が流行ったと聞いたことがありますが、

このような似通った環境があるのかもしれません。

先人たちの声

こうした苦しい生活に対して、労働運動・社会運動が活発になっていきます。

「こんな社会はおかしい」と声を上げる人が増える。

プロレタリア文学というのは、まさにその声を文学として表現したものなのです。

先人たちが、団結し、戦い、声を上げてくれたことで、

現代の我々にまで歴史が続いたと考えると、感謝しかないです。

『蟹工船』をはじめとするプロレタリア文学は、

そういった魂のようなものを、文学として形に残してくれていると思います。

過酷な労働環境

『蟹工船』の舞台は、北洋漁業の蟹工船「博光丸」。

出稼ぎ労働者の過酷な労働環境が描かれています。

読んでいて難しかったのですが、ストレートな表現が多かったと思います。

リアルさが伝わってきます。

ですが、虫を表現する描写などは、リアルすぎてちょっと読みたくなくなります。

また、冷たい海をウサギで表現したりと、ところどころで文学の奥深さが味わえます。

それっぽく書いてみましたが、本当に難しくてなんとなくのストーリーがわかった程度でした…。

ですが、最後まで読んだという達成感はありました。

現代に重なること

現在、自民党政権がとんでもない状態になっています。

近年はなかなか給料が上がらない上に物価高、増税と明らかに生活が苦しいです。

(自分は最初から給料上がることなんてないし、ボーナスが出ることもないのですが)

そんな中行われた参議院選挙では、投票率も上がり、減税を掲げる政党が躍進しました。

選挙の1票が国民の声となったのです。(辞めないので届いているかは微妙ですが)

ちょっと前は、「派遣切り」という言葉をよく耳にしました。

氷河期世代なんて言葉もあります。

それでも働かなければ生きていけないのです。

頑張って働き、声をあげ、生きていくのです。

苦しい生活に直面した時、歴史や文学が自分を支えたり、後押ししてくれることもあるのではないでしょうか。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

コメント